那須岳と三斗小屋温泉

そもそも、那須がどこにあるかを正確に知らない私にとって、那須岳なるものはトンと知らないものであったし、その懐にある三斗小屋温泉(さんとごやおんせん)は聞いたこともない温泉であった。今回の旅はそんな状態からの出発だった。

栃木県那須町は、栃木県の北部に位置し那須連山なかでも今なお煙を吐き続けている主峰茶臼岳(1915m)をはじめ1370年の歴史をもつ温泉など国立公園「那須温泉郷」を有する観光名所の町である。

そんな、町を訪れたのは今回で2度目となる。とある人の、人間的にも会社生活の中においても優位にな立場でありながら、高圧的な命令調の言い方をしながら、責任を回避するように判断をゆだねているような物腰で、旅の参加を誘ってきたことから始まった。

今こうして、旅のまとめをしながら結果的には良かったのかと、総括をする自分が少し悔しい気分ではある。

2008年9月27日(土曜日)秋晴れの休日を迎えるばずだった。紅葉時分の那須は、とても混むとの事前情報から紅葉期の10月を避けかつ避暑時分の7,8月を避けた9月の日程で旅の計画を立案した。

ただし、もともと観光地であることから早め早めの時間帯での行動で心に余裕を持ちたかったので、比較的早い電車での移動を提案した。と前向きは言ったものの、実際のところ常に早起きが習慣になった年寄としては朝早く起きることに関してはなんら苦痛感はないために、早めの時間帯を選択せざるを得なかった。

東京駅発7:40のやまびこ205号は、那須塩原駅に08:52に運んでくれた。那須をよく知らない人にとって1時間あまりで到着する観光地はとても魅力的な距離であり、また来たいと思わせるポイントに違いないところである。

駅に着いた途端、「寒い!」と感じる空気。正しく気温はわからないが10度台の気温だとの認識である。駅で、待ち合わせた4人組が、顔を合わせ軽快な挨拶したときから那須連邦と温泉の旅が始まる。

4人組が駅前から用意した車に乗った時には秋晴れの楽しいハイキングを想像していた。車は軽快に蕎麦の花が咲く畑の中を通り過ぎ那須連峰の入り口であるロープエェイの那須岳山麓駅を目指していた。途中、昼食用にコンビニで弁当を買い求め、まさに遠足気分満タンであった。ここまでは。

駐車場に向かう車のフロントクラスにポツポツと雨の滴が見えてくるようになった。数日前の天気予報でも、今朝の天気予報でも秋空と言っていたのに、何で雨が降るのか。駐車場に近づくごとに雨の粒が大きくなるのがはっきりわかる。なんでか?

駐車場として考えたロープウェイの山麓駅は、シーズンではないにしろ、休日では駐車待ちの車が長蛇の列で待ったいるはずであり、それを懸念しながらの道のりであったが、それに反してガラガラの状態で余裕で到着することができた。それもそのはずで、駐車場に着いた時分はレインコートがいるほどの雨が降っていて、こんな時に好き好んでロープウェイに乗る人はいない。

ここで山登りの身支度を終え登り始た。登山口では登山カードの記録を行っており、それなりの用心がなされている。受付の人からは、雨は降っているがそんなに気にすることはないが、風には気をつけるようにとのアドバイスをいただく。風に気をつけろと言われても、台風が来ているわけでもなく寒いとのことかな、位の受け止めをした。これが後でわかるが、この時点では想像もできなく、一行は元気に出発する。

普通の観光客は当然のことながらロープウェイで山頂駅まで行くが、意地っ張りの年寄りは、麓からあるいて頂上を目指す事となる。山登りの最初40分位がキツイ工程にあたり、モクモクと登り始めた。ロープウェイではほんの4分間の瞬間であるが歩いて登ると50分程度距離になる。

道のりはご覧の通りに急な石段や上り坂が続き、時折息を整える休みを入れながらの登っていくが、一行の体力レベルにばらつきがあり、前を先行する人と後から汗をかきながら追って行く人の間は時として10m以上も離れることはしばしば。上に登るに従って、なぜか風が強くなってきている事にいつの間にか気が付いてきた。

道のりはご覧の通りに急な石段や上り坂が続き、時折息を整える休みを入れながらの登っていくが、一行の体力レベルにばらつきがあり、前を先行する人と後から汗をかきながら追って行く人の間は時として10m以上も離れることはしばしば。上に登るに従って、なぜか風が強くなってきている事にいつの間にか気が付いてきた。

峰の茶屋跡避難小屋に着く。ここが、丁度5差路になっていて、これから向かう朝日岳、明日の行く予定の茶臼岳、牛ヶ首、今日泊まる三斗小屋温泉それぞれに分岐する地点に当たる。小屋には何もなく着いた時には多くの人が休憩していた。満員でわれわれは中に入れなく外のベンチで小休止する。

ここは、山と山の間の、風の道となっている。つまり山の裏側から表に向けて流れる風が、二つ並んだ山の間にできた谷間に向けて集約され風の道となって吹き抜けていくいる。 小休止を終え、避難小屋から次に目指す朝日岳に向けて出発をしたいが、この風がとんでもない強さで足が前に進まない。腰を屈め歩き出すが、時折吹きすぎる風で足がすくわれそうになったり、細かな石とともに顔をたたきつける勢いで、元の避難小屋に引き戻してしまう。様子を見ていても風はやむことをせず、吹き続けている。麓の人が言っていた、風に気をつけるようにとのアドバイスはこれを言っていたのだと初めてわかる。

小休止を終え、避難小屋から次に目指す朝日岳に向けて出発をしたいが、この風がとんでもない強さで足が前に進まない。腰を屈め歩き出すが、時折吹きすぎる風で足がすくわれそうになったり、細かな石とともに顔をたたきつける勢いで、元の避難小屋に引き戻してしまう。様子を見ていても風はやむことをせず、吹き続けている。麓の人が言っていた、風に気をつけるようにとのアドバイスはこれを言っていたのだと初めてわかる。

意を決して避難小屋から腰をかがめ、走りだす。ここで風に流されれば、谷底に落ちてしまうことになり、まさに決死の思いである。風は容赦なく体をものすごい強さで横から押してくる。風に向けて体をかがめ風に流されないように踏んばる。今まで数度山登りはしていたが、これほどに危険を感じた山登りは初めてだ。

やっとのことで、風の通り道を抜け出し次に向かう朝日岳方面に山影に沿って歩きだす。人ひとり分の幅しかない道を黙々と歩き始める。まだ雨は小雨ながら降り続いているため、カラフルなレインコートを着たままの歩きであるが、強い風から抜け出たことで一安心した足取りだ。こんな山であるが、足元には紫のきれいな花も咲いている。

朝日岳に向かっては、チェーンを頼りにする道が続いている。足を踏み外せば、それなりに大けがをする高さに違いなく、慎重に足運びをしないと、、と痛感。こんなことをしてまでも山になぜ登るのか、と問われれば、温かい温泉があるからよぉ!と答える。

こんな呑気なことを言える気分じゃなかった。人が少なくて本当によかった。これで反対側から人が来ていたら。。。

この間も雨が降ったりやんだりの空模様で、風もやや治まったものの吹きつけている。で、ふと目を転じれば、なんと道しるべが凍っているじゃありませんか!!思えば、昨日までは、東京で半そでの生活を送っていたのが、全く想像できないくらい、寒い。念のために持ってきた手袋をしていても寒さで手がかじかんで痛くなるほど。カッパの帽子をしていないと耳が痛くなってしまうし、山の天気を甘く見ちゃあいけない。

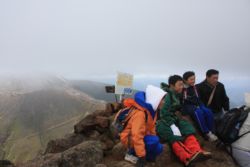

朝日岳は、標高1896mでここまでくれば簡単に頂上を征服することができる位置にある。ご覧のとおり大勢の人が記念写真を撮っている。こんな感動の中、なぜか「朝日岳」の看板とその書かれた文字がなんだか軽々しく、登頂の気持ちを落胆させる気がするのは私だけか。もう少し威厳のある看板でもよかったのではなかろうか。

4人のうち2人だけが登頂し残りの二人は登らずにお休みに。ここでも雪の後を発見。ますます寒そうに感じる。

能見曽根の表式がある丘で、やや遅くなった昼食をいただく事にした。ここでは、雨は止んでいたがまだ風は吹いており、比較的に弱くなった所に腰を下ろし思いリュックを下ろす。おにぎりを3つコンビニで買ったのを、ゆっくり味わうことなく両ほほに頬張りガっついた。寒さで、手がかじかんでおにぎりの包装が取りにくい事にややいらついた。飲み物も、暑いだろうと想像していたので、水とスポーツ飲料しか用意していなかったのが今となっては後悔する。

食事後は、三斗小屋温泉に向かうルートをとるはずだったが、ここで集団の心理がじゃまをした。一人で山に登っているのなら、地図を見ながら自分の進んでいる道を確かめながら進む。ハイキング気分といえども道に迷うことは致命的な結果をも招くからである。しかし、数人で行っていると、「自分以外の誰かが進んでいる方向を確認しているもしくは知っている」と錯覚をおこしてしまい、間違っている道なのに誰もが正しいと信じてしまう。しかも今回は寒さと風の中、心に余裕はなく早く暖かい温泉につかることだけを頭に描いているので、余計に道を間違っていると予想もしていなかった。

ただ、この道の経験者が一人いて、来たことのない道であることに疑問を抱き、地図に振り返り方向を確かめたことで、誤りに気づき100mも行かないうちに修正することが出来た。良く山登りをして遭難する人がいるがこんな心理も原因の一つかもしれないと痛感する。

三斗小屋温泉に向かう道で、温泉の源泉があった。周りの木々の合間からそこだけは茶色な岩肌をのぞかせ白い湯煙をはいている。湯煙は曇った空に舞い上がる。風の向きによって、硫黄の臭いとともに湯気が体にまとわりつく。寒かった体を温めてくれる湿気がそれでも心地よい。当たりは所々紅葉が始まっていて、もう2~3週間すると、なおいっそう秋を感じさせてくれるのだろうと思う。一行はここで一休み。この場所をあらかじめ予測していた人からの誘いで、生卵を各自のザックの中から取り出す。一般的にゆで卵は、5分程度のゆで時間でできあがると認識していた私は、他人の意見も聞かず「温泉の水蒸気でゆでる訳だから2~3分で十分のはず」と生卵を吹き出す湯気の上に置きしばらく待つ。他の人は「いやいや10分はゆでなければ」と用意してきたスーパーなどでみかんを売っている時の網に卵を入れ、これも熱気の中につり下げた。

三斗小屋温泉に向かう道で、温泉の源泉があった。周りの木々の合間からそこだけは茶色な岩肌をのぞかせ白い湯煙をはいている。湯煙は曇った空に舞い上がる。風の向きによって、硫黄の臭いとともに湯気が体にまとわりつく。寒かった体を温めてくれる湿気がそれでも心地よい。当たりは所々紅葉が始まっていて、もう2~3週間すると、なおいっそう秋を感じさせてくれるのだろうと思う。一行はここで一休み。この場所をあらかじめ予測していた人からの誘いで、生卵を各自のザックの中から取り出す。一般的にゆで卵は、5分程度のゆで時間でできあがると認識していた私は、他人の意見も聞かず「温泉の水蒸気でゆでる訳だから2~3分で十分のはず」と生卵を吹き出す湯気の上に置きしばらく待つ。他の人は「いやいや10分はゆでなければ」と用意してきたスーパーなどでみかんを売っている時の網に卵を入れ、これも熱気の中につり下げた。

さて、結果といえば。私は早々と熱気の中から卵を取りだしたが、卵の殻がとんでもなく熱くなっていて、手を滑らせ落としてしまった。ゆで卵であればなんら問題はなかったが、予想に反してほぼ生卵のままで白身の外側が薄く固まっているくらいであった。しゃくに障り手ですくって食べてしまった。他の人は10分の時間、ジッと我慢し待っていた人が、湯気の中から取りだしたみかんの網は、予想に反してまだ半熟の柔らかいのであった。(おあいこだ)

やっとの思いで、三斗小屋温泉にたどり着く。山の中の温泉で交通機関は歩きかペリコプターしかないヘンピなところである。写真からは、本当に山小屋って感じで情緒のある建物である。建物は、本館と別館(と呼ぶにはふさわしくないが)に分かれておりその真ん中を川が流れている。

14:30に到着し、宿泊代の8,000円を前払いし別館部屋に案内される。ここには露天風呂と内風呂があり基本的には混浴(内風呂は女性専用の風呂もある)であるが、15:00~17:00の間、露天風呂は女性専用になる。少しの時間でも冷たくなった体を温めたく到着するやいなや露天風呂に飛び込んだ。

露天風呂は、脱衣所しかない簡素なところであった。寒さに震えながら服を脱ぎ、ザブンとつかると温泉のお湯が冷たくなった体を溶かすように受け入れてくれた。「とっても気持ちいい」

この宿には電気が敷かれていないので、自家発電機をつかっている。この状態で、男4人が同じ部屋で風呂上がりの話題を語り合うには30分もすれば沈黙が続く。16:00位になると外は薄暗くなり、しかし、部屋の電気は発電機を回していないのか点かないままの状態。当然テレビもなければラジオもない。携帯電話も電波が届いていないといった、文化生活から遮断された空間で、そして寒さも加わりジッとしているには持てあましてしまう時間である。4時30分になると予定通り早い夕食を知らせる太鼓が鳴った。夕食は一斉に頂くことが決まりである。おそらく、ここに宿泊の誰しもがそうであろうと思うが、待ちに待った食事である。食事のメニューは魚、山菜と豚肉料理。何となく似合わないが、お腹が減っていておいしく頂けた。

さぁて、問題はこれからの時間をどう過ごすかである。前述したように、何もやることがない上に、気温は暗くなる毎に寒さを増してくる。一般的には寝るでしょうが、まだ5時である。あまりにも早い時間で寝るにはまだ早すぎる。私はもう一度露天温泉に向かう。夕刻から入り曇り空で真っ暗になるまで1時間あまりお湯につかっていた。当然これを予測して、山登りのヘッドライトを持参しての入浴である。湯船に首までつかり熱くなったら上半身分だけ外に出る。寒くなったら首までつかる、、、これを何度繰り返したか。6時を回ったころゆで卵になった体を拭いてヘッドライトで道を照らしながら部屋に戻る。

時刻は6時30分。消灯時間は9時と決められていて、発電機から送られてくる文明の利器で蛍光灯が明るくともされているものの、それ以外にはい。風呂から上がってみるとすでに布団が敷かれていて、ほかの3人は床の中から迎えてくれた。たしかに、今日の行程はきつかったし、寒かったので疲労困憊であるが、このまま寝入ってしまうと、また早朝には目が覚めどうしようもない無の時間を過ごすことになる。ただし、寒さも増しているので、布団に入り無駄話をすることに。残念ながら不覚にも1時間も話さないうちに寝てしまったようだ。

翌朝、5時過ぎには目覚める。いつもの習慣である。せっかくなので、また露天風呂に入る。これで3度目の入浴。外はうすら明かりであり朝日が出始める時間まで風呂につかっていた。風呂の中では、今日の天気の話や世間話しなどが交わされていた。こんなひとときの中、女性が風呂に入ってきた。混浴である故、入ってきても何ら悪くはないが、私を含め先に入っていた男どもは驚きの様子で、続いていた会話が止まってしまった。しかもこの女性は一人で入ってきたようで、一人黙って湯船につかっている。勇気のいる行動に一同目が点の状態。

朝食を頂いて朝早く帰路に向かう。これから向かうのは、茶臼山。そこまでは、また少し険しい道を歩くことになる。ただし、昨日に比べ天気は良好で風もなく暖かである。一行は、談笑しながらの歩きとなる。これほどに気温が行動を左右するとは思わないくらい今日の歩きは軽快だ。途中、小休止を挟みながらも沢を渡り山を登り足取りは軽やかである。途中の峰の茶屋避難所までの間に「延命水」なる水飲み場がある。ここで山からのわき水を頂き少し若返ってまた歩き出した。

「延命水」とは、一般用語のように多くの場所で同じ名前で呼ばれている場所がある。検索エンジンからも多くの場所が案内されており、一度この調査を行うのも暇つぶしにはいいかなぁ。

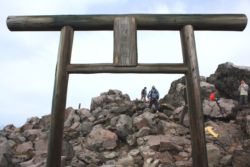

茶臼岳は1915mの日本100名山のひとつ、頂上に火山のお鉢があり神様もまつられている。山全体は岩だらけでゴツゴツしていて、登るにはやや歩きにくい道である。それでも多くの人が登っているのは、近くに麓からのロープエィの駅があるためで、100名山に気軽に来れるのも特徴なのであろう。

最後の下山は我々もロープウエィを使っておりた。ほんの数分で麓まで運んでくれる。麓は、駐車町の車でごった返していて、それを横目にスイスイと下山。

帰宅までに、もう一度山の疲れを癒すため日帰り温泉につかりお帰り。またまた、当日の朝から上野~大宮間で信号機トラブルがあり帰りの新幹線は大混雑であり最後までごたごた続きであったが、総じて80点の評価をしたい。